∞ 铠侠UFS 5.0闪存已出样:搭载BiCS8 FLASH 最高1TB容量

铠侠官宣UFS 5.0闪存已经出样,将继续在UFS产品中引入新的闪存技术,以满足移动市场对更大容量和更高性能日益增长的需求,使智能手机等能够实现高性能的设备内AI功能。

这次铠侠送测的样品采用了其自家开发的主控,提供了512GB和1TB容量,支持BiCS8 FLASH技术,封装为7.5 x 13 mm的小尺寸,提升了空间效率和设计灵活性。

其中512GB样品正在发送给客户,1TB样品计划下个月发送,以便让开发UFS 5.0兼容系统的客户进行性能评估及互操作性测试。

目前JEDEC固态技术协会还没有正式发布UFS 5.0标准,仍在制定当中,旨在满足下一代移动设备的性能需求。其采用了MIPI M-PHY v6.0作为物理层,引入了新的HS-GEAR6模式,另外UniPro v3.0规范作为协议,构建了互连层基础。

理论上UFS 5.0支持每通道最高46.6Gbps的接口速率,双通道时,可实现10.8 GB/s有效读写性能,是上一代UFS 4.0(4.2GB/s)的两倍以上。

安全功能上,UFS 5.0还加入了内联哈希功能,使存储模块在读写过程中可进行即时的哈希计算,降低未经授权的访问和篡改风险。

∞ 为什么飞机提前 40 分钟就停止值机?真不是故意难为人

坐飞机旅行的时候,很多航空公司都会建议旅客提前 2 小时到机场办理值机,有些国际航班甚至建议旅客提前 3 小时。一旦错过了值机时间,即便你已经赶到机场了,而且有信心在飞机起飞前赶到机舱门口,机场也不会“通融”。

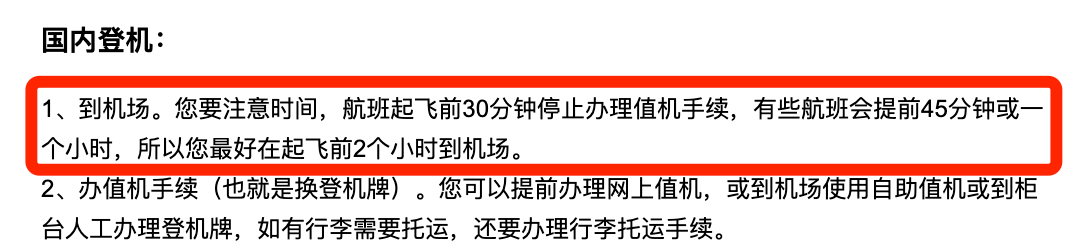

南方航空的登机提示信息,图片截取自南航官网

这并不是因为机场或者航空公司不讲情面,而是因为在飞机起飞前有很多准备工作,其中有些步骤,必须在旅客和行李数量确定的情况下才能进行。

重要的“舱单”

针对这个问题,首先咨询了身边两家航空公司的飞行员和空姐。虽然飞行员和空姐在起飞前要做的准备工作内容不一样,但他们的回答,都指向了同一件重要的东西——舱单。

飞行员需要把舱单上的数据输入飞机上的计算机,并且必须有了舱单,才可以向塔台申请起飞,然后按照指示排队起飞。

制作舱单的过程中有一个关键步骤,需要航空公司或者是机场的配载部门,根据飞机的型号、航程油耗、旅客数量(重量)、行李重量等信息,对飞机的载重平衡进行测算,让飞机的重心保持在安全范围内。

所以这一步必须在旅客和行李重量完全确定的情况下才能进行。如果继续有旅客登机,那么旅客重量和行李重量都会发生变化,飞机的载重平衡则需要重新测算。

所以,航班在起飞之前 30 分钟(甚至更长时间)就不允许值机了,否则会耽误其他旅客的旅程。

不可忽视的载重平衡与重心

虽然旅客坐飞机的时候对“载重平衡”和“重心”没什么体感,但它们对航班的飞行安全非常重要。

比如,2002 年发生的中国北方航空 6136 号航班空难(又称五七空难),就跟飞机重心变化有关。

这次空难的起因是有人纵火。飞机的机舱起火之后,依然可以飞行一段距离。在这种紧急情况下,飞行员决定避开人口密集的市区,飞到海上迫降,尽量避免地面人员的伤亡。可是机舱着火之后,乘客们出于本能向火势没有蔓延到的机舱前部涌去,这造成了飞机的重心突然前移,飞机也就头朝下径直撞向了海面。

另外,2013 年,美国国家航空 102 号航班,因为在飞行过程中,货舱里的货物没有固定牢靠发生了移动,导致整个飞机的重心后移,造成了机毁人亡的悲剧。

根据 2016 年的一项研究数据,77% 的飞行事故跟飞机的重心超出安全范围有关,其中 57% 的事故会引起致命的后果。

鉴于载重平衡和重心对飞行安全如此重要,所以给工作人员留出充足的时间进行测算,合理安排行李、油量以及安置配重载荷就非常有必要了。

顺便说一句,在购买机票的时候,如果飞机没有坐满,航空公司也不会让乘客完全自由地选座,避免出现所有旅客都选到飞机的某一侧,或者集中在飞机的前部、后部的情况发生。

而且在飞机飞行的过程中,即便前面座位空着,机组人员也是不会让旅客随意更换座位的。

比如在 2015 年的时候,曾经发生过这样的事件:旅客不按票面座位入座,执意要更换到靠前的座位上去,引起其他旅客效仿,最终影响飞机载重平衡。

旅客又不称体重,怎么知道重量?

既然载重平衡这么重要,机组人员是怎么知道我们和行李重量的呢?毕竟登机的时候,只有托运的行李会过一下秤,人和随身行李是不会称重的。

答案也很简单,就是靠估算。载重平衡和重心虽然重要,但并不要求分毫不差。

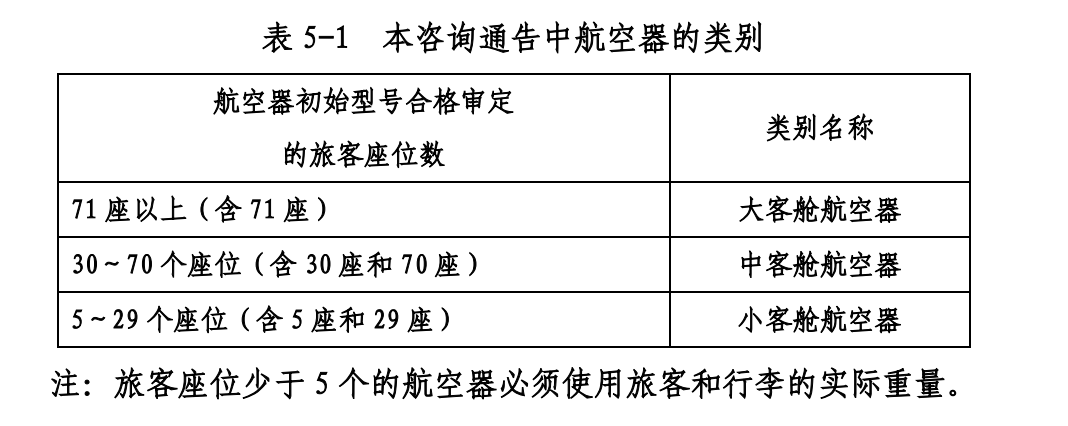

根据中国民用航空局《航空器重量与平衡控制规定》中的划分,我们乘坐的航班绝大部分都属于“大客舱航空器”。

对于这一类飞机,可以采用旅客和行李的“标准平均重量”来估算。因为飞机越大,旅客越多,用标准平均重量估算的结果就越准。

《航空器重量与平衡控制规定》中对于航空器类型的划分表

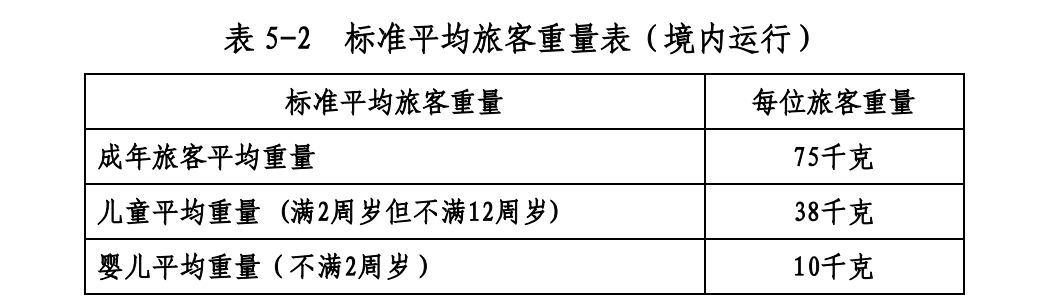

比如,成年人的标准平均重量是 75 千克,这个重量是包括了衣物和手提行李重量的。儿童的平均重量是 38 千克,婴儿是 10 千克。

《航空器重量与平衡控制规定》中对标准平均旅客重量的规定

当然,我国境内使用的“标准平均旅客重量”在其他国家及地区不一定适用。比如根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据,美国成年男性的平均体重 90.63 公斤(199.8 磅),女性77.47公斤(170.8磅),再加上服装和行李重量,就远远超过 75 公斤了。

另外,有些航空公司对手提行李的尺寸和重量作出了限制,一方面当然是为了确保行李能够放入机舱内的行李架中。另外也是为了防止旅客随身携带的行李过重,影响重量的估算。

最后一分钟限值

虽然飞机在起飞前 30 分钟到 1 小时就停止值机了,但是可能会出现一些特殊情况。

比如有些办理完值机的旅客可能会在机场的免税店里逛得起劲,在飞机舱门关闭前还没有赶到登机口。

在登机口快要关闭的时候,会机场播报这些旅客的名字以提醒。但如果播报之后依然没有赶到,机长是有权下达命令直接起飞的,毕竟不可能让整个飞机的旅客等待。

其实坐火车高铁也一样,虽然提前停止检票的时间不长,但假期出行一样要注意。9 月 30 日,媒体报道女子列车停检后大闹检票口,要求放行被拒。该车站回应称所有列车均按规定提前停止检票,该旅客到达检票口时未停检,但因等朋友延误,一火车一千多人,没法为个人耽误。

我们继续说回飞机值机,像上文提到的那种播报后乘客依然没有赶到的情况,飞机并不一定需要重新测算载重平衡。

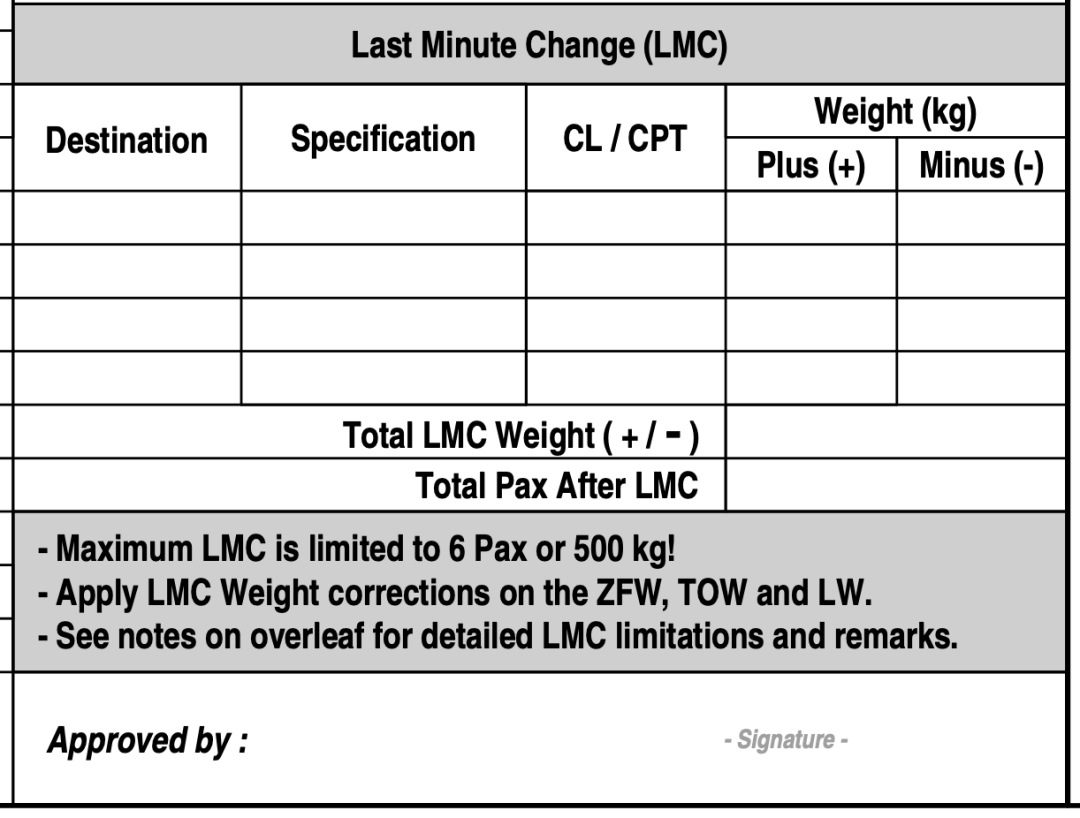

有一个术语叫“最后一分钟修正”,它指的是在舱单制作完成之后,起飞之前,航班可以不用重新制作舱单,对载重进行微调。包括对燃油重量调整、机组、旅客人员调整,以及货物调整等等。

这个调整只需要填写到舱单的备注栏,并且机长和负责载重平衡的相关人员确认核实、签字即可。

比如,下图就是某航空公司舱单上的“最后一分钟修正”表格。最后一分钟修正能调整的值跟最大无燃油重量,最大起飞重量,最大着陆重量有关。

某航空公司舱单中“最后一分钟修正”部分

这张舱单是针对 A320-200 机型,最多能调整 6 名乘客或者 500 公斤载荷。如果改动的人数或者载荷太多了,还是需要重新测算载重平衡,重新制作舱单的。这无疑会耽误航班上其他旅客的时间,所以大家值机之后也别忘了及时登机。

另外,在跟飞行员沟通的过程中,也有一个值得注意的细节,如果人员到齐,货物装载完毕,飞机舱门也关闭了,航路上没有限制,可以申请提前起飞。虽然前提限制有点多,但说不定,你能赶上一次呢!

在最后也再次提醒一下,坐飞机出行最好尽早赶到机场,值机之后也要注意登机时间。这不仅能确保自己有一个顺利的行程,同时也是对其他乘客和机组工作人员的尊重。

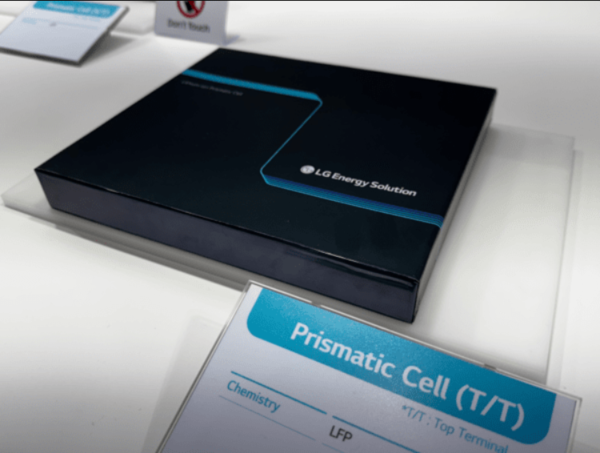

∞ LG密歇根工厂将生产ESS用方形电池 独家供应特斯拉

LG新能源已着手将其全资拥有的美国密歇根州兰辛(Lansing)工厂改造为能源存储系统(ESS)专用方形电池生产基地。该工厂将成为公司首个生产ESS方形电池的据点,且最终客户已确认为特斯拉。

目前,LG新能源已着手对兰辛工厂的生产线进行转换,以生产供应给特斯拉的磷酸铁锂方形电池,并已开始下达主要设备的采购订单。具体的商业运营时间尚未明确,但业界普遍预计将在明年下半年。

LG新能源于去年7月签订了规模约5.94万亿韩元的LFP电池供应合同,业界普遍认为客户即为特斯拉,合同期限为2027年至2030年。

LG新能源相关人士表示:"为确保北美ESS业务竞争力,公司正在准备包括方形电池在内的多种产品。"收购Ultium Cells第三工厂后,正在进行工厂设置和生产线转换工作。

LG新能源此前已在密歇根州霍兰德工厂和加拿大NextStar Energy工厂生产ESS用软包电池。此次兰辛工厂向方形电池转型,将重点改造组装和后处理工序。其中,组装工序的叠片设备至关重要,合作企业可能包括LG电子生产技术中心的合作公司Shinjin Mtek。后处理设备则由曾为Ultium Cells工厂供货的Apro供应。

LG新能源为ESS生产的方形电池采用正负极极耳位于电池顶部的"顶部极耳"结构,与通用汽车共同开发的方形电池形态相同。公司目前生产软包LFP电池,但在大型电网ESS市场上,LFP方形电池需求巨大。特斯拉的工业用Megapack一直采用LFP方形电池,现有供应商为中国宁德时代。

特斯拉直接生产家用Powerwall和工业用Megapack等ESS成品,电池电芯则来自LG新能源、三星SDI等供应商。特斯拉在加州和中国上海设有Megapack生产基地,总年产能达80GWh,并计划在休斯顿新建50GWh生产设施。

截至去年底,LG新能源已确保超过140GWh的ESS累计订单,计划今年年底将ESS生产能力至少提高到60GWh,其中北美地区产能将达50GWh。

∞ 库克发文纪念乔布斯诞辰:一位卓越的领导者、创新者与挚友

∞ 研究揭示插电混动车充电率严重不足 不到三分之一的德国车主会“偶尔”插电

插电式混合动力汽车(PHEV)曾被视为通往纯电动车的过渡方案:短途用电、长途烧油,既能减排又能缓解里程焦虑。 但这一看似完美的折中方案,正因一个关键前提在现实中难以成立而被推翻——车主并不愿意、也并不经常给车充电。

一项由德国弗劳恩霍夫研究所基于车载电脑实际运行数据的新研究显示,在德国注册的约100万辆PHEV中,不到三分之一的车辆会“偶尔”插电,或者干脆从不插电。 换言之,大量插混车在路上的表现,与传统燃油车并无本质区别,却依然打着“电动”“低排放”的旗号。

这对正准备在北美市场加大插混投放力度的美国车企,敲响了警钟。 眼下,一些车企试图通过扩展PHEV产品线,以较低的电动化投入,在车队平均油耗和碳排放指标上“做文章”。 福特首席执行官吉姆·法利本月在财报电话会上就表示,公司要在全系产品中实现二氧化碳减排,但会以一种“非常高效”的方式来推进。 然而这项新研究表明,插混车辆在现实道路上的节能减排效果,远低于宣传口径中的承诺。

研究从不同品牌和车型的PHEV中提取了能量使用数据,并区分出其中真正来自外接充电的部分。 结果显示,不同车主群体的用电比例差异悬殊:在表现最好的一端,丰田PHEV车主通过电能完成了约44%的行驶能量消耗,这意味着他们在所有品牌中最愿意、也最频繁去充电。 而在另一端,保时捷PHEV车主的表现极差:电能仅占行驶能量的0.8%,两年平均充入的电量只有约7千瓦时,相当于把电池容量不到一半地充满一次。

此前已有研究指出,插混车型在实际使用中产生的排放,大约是官方工况认证值的3.5倍。 最新这项以车载数据为基础的研究,直接给出了原因:车本身具备充电能力,但车主几乎不用,车辆大部分时间都以混合或纯燃油模式运行。 在这种情况下,插混车型不仅没有发挥应有的电驱优势,反而在结构复杂性、维护成本和可靠性上给用户带来了额外负担。

插混技术本身也存在先天缺陷。 多数PHEV的电池容量偏小,只能支撑短距离纯电行驶,部分车型甚至只能跑出个位数英里的纯电里程,很多新车也不过能维持20至30英里左右的电动续航。 为了应对这一问题,欧洲监管机构和部分车企提出,未来PHEV必须具备更长的纯电续航,希望以此“逼”车主更频繁插电。 但这并非必然成立:只要这些车型继续以燃油车平台为基础、电驱系统无法承担整车全部动力需求,一旦深踩油门或在寒冷天气需要供暖,发动机仍会频繁介入。 当发动机随时准备“顶上”,不少车主自然会反问自己:“既然无论如何都要发动机帮忙,为什么还要费事插电?”

从消费者教育的角度,PHEV曾被包装成让用户“习惯插电”的工具车。 理论上,车主可以在拥有PHEV的数年里熟悉充电流程,等充电网络更加完善、下一次换车时,自然过渡到纯电车型。 现实却是,如果大多数人从来不插电,他们既不会形成充电习惯,也无法真正体验电驱带来的平顺性和成本优势。 与此同时,公众却要承受持续的空气污染,而车主则白白拖着数百斤用不上的电池与电驱部件上路,还要面对更多召回风险和更复杂的维修费用。

部分工程师和车企试图通过调整技术路线来挽救这一模式。 中间方案被称为“增程式电动车”(EREV):这类车型以电驱为主,内燃机只在电池电量耗尽后充当“发电机”,为电池续命。 理论上,这能让车辆在日常使用中尽量保持电动行驶特性。 不过迄今为止,没有任何一款主流EREV强制要求车主插电,用户完全可以用它当一辆“永远不用充电的油车”来开到报废。 宝马曾在i3上提供增程版本,但已多年停产;福特和斯特兰蒂斯则宣布将推出增程式皮卡,尚未真正上市。

与此同时,纯电动车的公共快充网络仍在快速扩展,覆盖范围和功率水平都在提升。 当这一基础设施足够完善、使用体验足够可靠时,市场对“油电兼备”的心理安慰需求可能会显著下降,PHEV和EREV提供的那台“备用发动机”就会显得多余。 作者以个人经历为例指出,他的家庭在过去十年间先后使用过宝马i3增程版和克莱斯勒Pacifica插混厢式车,最终还是换成了起亚EV9纯电SUV,彻底告别油箱。

对于那些在电动化转型道路上犹豫反复的传统车企来说,现实正在逼迫他们再次调整路线。 尽管PHEV在纸面上看起来兼顾现实和理想,但在真实世界中,它既没能显著降低排放,也没能有效推动用户拥抱纯电出行。 在最新数据和基础设施变化面前,继续押注插电混动,正在变成一笔越来越站不住脚的买卖。